Kṛṣṇa (devanagari: कृष्ण), anglizzato in Krishna e attestato in italiano anche come Krisna,nella tradizione è il nome di dio Visnù e tale è considerato dalla corrente filosofica indicata come visnuismo, che considera Visnù come divinità principale, l'Essere supremo.

Nella corrente religiosa induista che va sotto il nome di krishnaismo egli è tuttavia considerato Dio, l'Essere supremo stesso e non semplicemente una sua manifestazione o un suo avatara per quanto completo (pūrṇāvatāra).

Così il Bhāgavata Purāṇa (testo kṛṣṇaita del IX secolo d.C.):

Origine e sviluppo del culto

Krishna è una divinità che non compare nelle quattro Saṃithā dei Veda. Per quanto vi siano dei richiami alla sua figura nella Chāndogya Upaniṣad (III,17,6; testo presumibilmente dell'VIII secolo a.C.), Krishna come divinità viene presentata in modo completo solo nel poema "visnuita" del Mahābhārata (testo composto tra il IV secolo a.C. e il IV secolo d.C.) e, nella Bhagavadgītā (VI parvan del Mahābhārata ad esso aggiunto nel III secolo a.C.), la sua figura diviene centrale.

Gli studiosi ritengono tuttavia che Krishna e Visnù in origine fossero due divinità distinte, fondendosi completamente nel V secolo d.C. quando, a partire dal Viṣṇu Purāṇa (testo visnuita del V secolo d.C.), Krishna è indicato come un avatara di Visnù.

Gli stretti collegamenti tra le due divinità sono tuttavia precedenti: una colonna del I secolo a.C. rinvenuta a Goṣuṇḍi associa Krishna a Nārāyaṇa (divinità già precedentemente associata a Visnù) mentre immagini relative al periodo dell'Impero Kushan (I secolo d.C.) rappresentano Krishna con le stesse armi di Visnù. Tale Krishna è, per gli studiosi, comunque il Krishna del Mahābhārata indicato come 'Krishna Vāsudeva', il capo dei vṛṣni di Mathura che uccide il malvagio Kaṃsa, perde la battaglia contro il re maghada Jarāsaṃda, giunge a Dvārakā (oggi Dwarka di fronte al Mar Arabico) e diviene consigliere dei Pāṇḍava contro i Kaurava nella battaglia di Kurukṣetra: accenni a tale epica oltre che nel Mahābhārata li si riscontrano anche nel Mahābhāṣya di Patañjali e nel buddhista Gatha Jātaka.

Al 'Krishna Vāsudeva', ovvero al Krishna del clan degli yādava che ha già incorporato un altro differente culto, quello di Vāsudeva proprio del clan dei vṛṣni dando vita al ciclo del Mahābhārata, si aggiunge, successivamente, un ulteriore Krishna, il 'Krishna Gopāla' considerato dagli studiosi inizialmente differenziato dal primo.

Così Gavin Flood:

Secondo la tradizione Krishna, pur essendo di lignaggio del clan dei vṛṣn] di Mathura, fu adottato da una famiglia di pastori di etnia ābhīra che lo crebbe fino alla maturità quando il dio/eroe torna a Mathura per sconfiggere il malvagio Kaṃsa.

John Stratton Hawley spiega questa narrazione con il fatto che gli ābhīra, una etnia nomade che estendeva il suo raggio di azione dal Panjab fino al Deccan e alla pianura del Gange adoravano un 'Krishna Gopāla'. Quando gli ābhīra allargarono il loro confini giungendo nei pressi di Mathura (area del Braj) incontrando il clan dei vṛṣni il loro culto venne ad integrarsi con quello del 'Krishna Vāsudeva'.

Riassumendo, originariamente Krishna è un eroe divinizzato del clan degli yādava ed è probabile, secondo Ramchandra Narayan Dandekar che il Devakīputra Krishna a cui fa riferimento la Chāndogya Upaniṣad nel celebre XVII khaṇḍa contenuto nel III prapāṭaka:

Non sia altri che il Krishna degli yādava, un clan ario che fu a stretto contatto con il clan dei vṛṣni di Mathura aventi come culto quello di un altro eroe divinizzato, Vāsudeva. Infatti alcuni contenuti del passaggio della Chāndogya Upaniṣad, Krishna figlio di Devakī e discepolo di Ghora Āṅgirasa che gli insegna che la vita umana è essa stessa un sacrificio, riverbereranno nello stesso Mahābhārata.

Questi eroi divinizzati di estrazione guerriera trovano la loro trasformazione in ortodossia brahmanica e vedica con l'incontro con il dio vedico e brahmanico Visnù proprio nel Mahābhārata e nella Bhagavadgītā dove Krishna è sinonimo di Visnù in ben tre passaggi: X,21; XI,24; XI,30.

Sempre secondo Ramchandra Narayan Dandekar la fusione tra la divinità guerriera e quella brahmanica si rese necessaria nel contesto della critica che religioni "eterodosse" come quella buddhista e giainista, all'epoca in forte ascesa, andavano promuovendo nei confronti del Brahmanesimo il quale cercava, di converso, nuove risposte teologiche e cultuali alla propria crisi.

Il Krishna-Vāsudeva-Viṣṇu dei clan uniti degli yādava e dei vṛṣni si fuse con una divinità pastorale propria degli ābhīra dando vita al Krishna-Vāsudeva-Gopāla-Viṣṇu oggetto delle riflessioni teologiche dei successivi testi detti Purāṇa e delle scuole esegetiche visnuite e krishnaite che porranno viepiù al centro del culto religioso questa figura divina intesa come il Bhagavat, Dio, la Persona suprema.

Nel XVI secolo il teologo visnuita Rūpa Gosvāmi, nel suo Bhaktirasāmrṭasindhu, descrive due tipologie di amore verso Krishna, quindi verso Dio: la prima, indicata come vātsalya ("amore tenero"), è paragonabile all'amore dei genitori nei confronti dei propri figli piccoli; la seconda, detta mādhurya ("amore dolce"), è invece propria degli amanti.

Il secondo tipo di amore è proprio, ad esempio, del Gītagovinda opera di Jayadeva (XII secolo); mentre il primo lo si riscontra diffusamente nelle immagini di Krishna bambino e birichino che ruba il burro alle gopī, proprie invece della devozione dell'India odierna.

Sia come bimbo birichino che si vuole tutto per sé, sia come amante, Krishna, Dio, risulta comunque sempre irraggiungibile.

Allo stesso modo, l'amore spirituale e adultero delle gopī, e tra queste segnatamente di Rādhā, verso Krishna, viene reso come la metafora dell'amore più elevato, perché solo l'amore tra gli amanti che nulla si devono l'un l'altro, a differenza di quello coniugale sicuro ma mediato per mezzo di un accordo, è inteso come il più puro.

Krishna, Dio, conserva in questo ambito una sua assoluta particolarità. Essendo il Bhagavat, Dio, esso non è condizionato dai guṇa ed è libero dal karman. Krishna è quindi svātantrya, libero da qualsivoglia condizionamento o illusione, e in questa sua assoluta libertà egli può concedere la grazia (anugraha), la "liberazione", agli esseri incatenati dalle proprie scelte nel mondo materiale sofferente. Krishna salva quindi i suoi bhakta (devoti), non solo, ma anche chi non lo è. Riferendosi alla nozione di Dio presente nei Purāṇa, Francesco Sferra osserva:

La vita di Krishna nella letteratura visnuita

La mitologia hindū inerente alla figura del dio Krishna, di volta in volta inteso o come avatara del dio Visnù o come manifestazione del Bhagavat stesso, origina da una composita letteratura che nel suo sviluppo abbraccia oltre un millennio. Partendo dal poema Mahābhārata (IV secolo a.C.-IV secolo d.C.), con particolare riguardo agli insegnamenti religiosi contenuti in quella parte di esso che va sotto il nome di Bhagavadgītā (III secolo a.C. -I secolo d.C.), fino alla sua appendice, lo Harivaṃśa (II-III secolo d.C.), in particolar modo nella sua parte detta Viṣṇu-parvan, continuando, poi, nei vari Purāṇa, con particolare attenzione al Viṣṇu Purāṇa (V secolo d.C.) e al Bhāgavata Purāṇa (IX secolo).

Nascita, infanzia e gioventù

Nel Viṣṇu-parvan dello Harivaṃśa, ambientato a Mathurā città situata lungo le rive del fiume Yamunā, viene narrata la nascita di Krishna, qui inteso come il Bhagavat, Dio, la Persona suprema, figlio di Vasudeva e di Devakī.

Lo scopo di questa sua nascita è distruggere Kaṃsa, l'usurpatore del trono dei vṛṣni. Ma Kaṃsa è a conoscenza della profezia del veggente Nārada che ha previsto la sua morte per mano di uno dei figli di Devakī. Questa la ragione per cui Kaṃsa ordina l'assassinio di ogni figlio di Devakī. Ma il settimo, Balarāma, viene miracolosamente trasferito nel grembo della seconda moglie di Vasudeva, Rohiṇī; mentre l'ottavo, Krishna, viene scambiato con il figlio di una coppia di pastori, Nanda e Yaśodā, del villaggio di Gokula, questo situato sulla sponda opposta del fiume Yamunā.

In seguito, saputa la notizia della presenza del figlio di Devakī nascosto nel villaggio di Gokula, il sovrano Kaṃsa, per ucciderlo, invia una demonessa di nome Pūtanā, che assunte le sembianze di un'affascinante nutrice visita le giovani madri del posto, chiedendo loro di poter tenere in braccio i piccoli e allattarli al proprio seno. In realtà, essendo il latte avvelenato, tutti i neonati muoiono. Pūtanā giunge quindi nella casa di Nanda e Yaśodā e preso in grembo il piccolo Krishna lo inizia ad allattare, ma il dio è immune al veleno, e comincia a succhiare tanto avidamente dal seno della donna da provocarne la morte. Una volta morta, Pūtanā riprende le sue vere sembianze di demonessa, svelando così il complotto dell'usurpatore Kaṃsa.

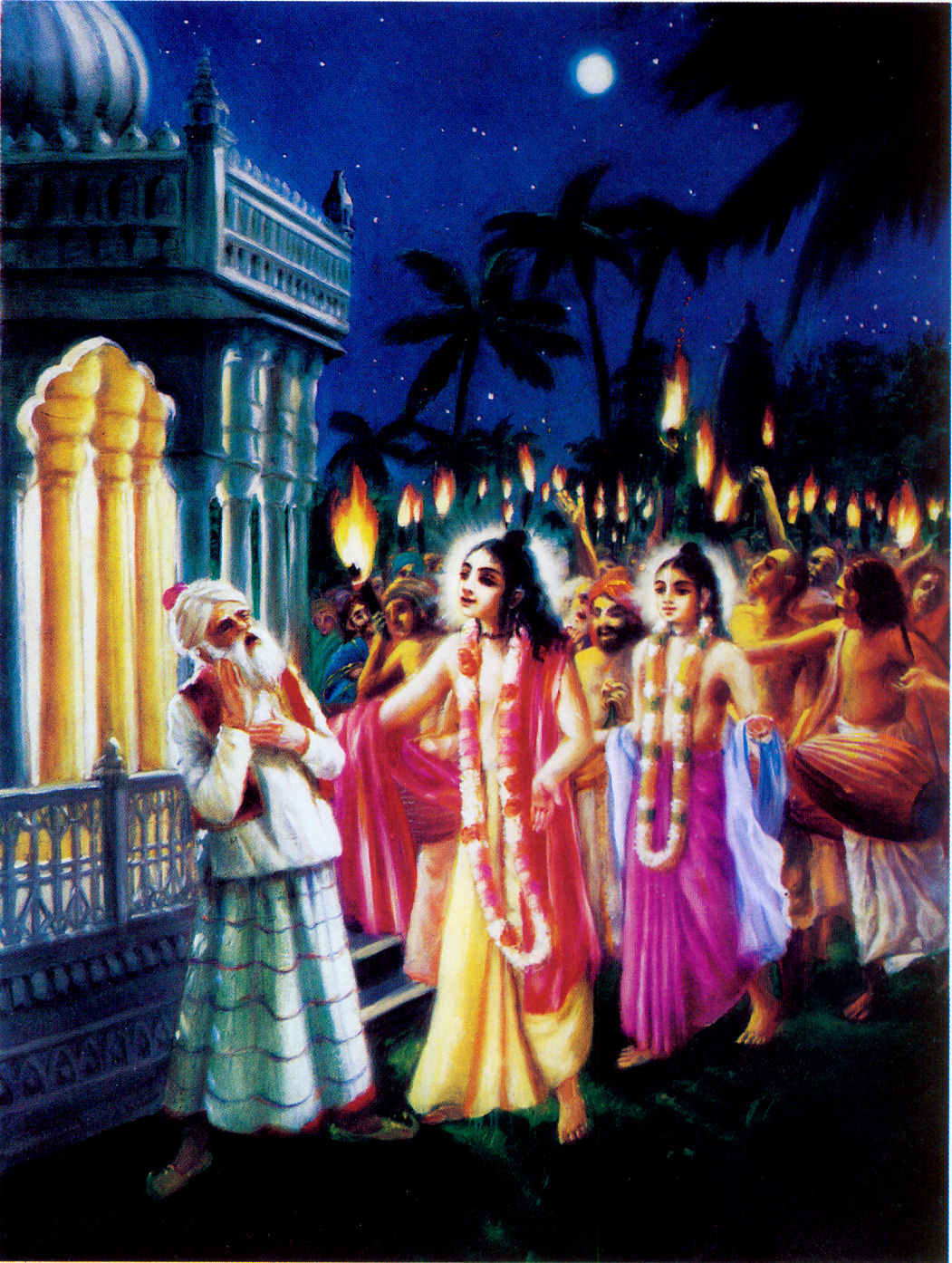

Krishna trascorre l'infanzia nei pressi del bosco di Vṛndāvana, situato nei pressi del villaggio di Gokula, tra i pastori, e le loro mogli e figlie (gopī), da queste vezzeggiato prima e amato poi.

La guerra di Kurukṣetra

Durante la sanguinosa battaglia di Kurukṣetra, descritta nel poema epico del Mahābhārata, Krishna prende le parti dei virtuosi principi Pāṇḍava contro i loro cugini Kaurava, usurpatori del regno.

Krishna , essendo imparentato con entrambi i rami della famiglia, chiede ad Arjuna (il terzo dei Pāṇḍava) e a Duryodhana (il maggiore dei Kaurava), giunti alla sua dimora per invocarne l'alleanza, di scegliere tra il suo esercito e la sua presenza fisica sul campo di battaglia, con la condizione che però egli non avrebbe combattuto. Il Pāṇḍava sceglie la sua vicinanza (per questa ragione Krishna sarà l'auriga del suo carro), rendendo soddisfatto anche Duryodhana, il quale può appropriarsi del potente esercito di Krishna.

Prima della battaglia, trovandosi davanti a cugini, nonni, mentori ed amici schierati nel campo avversario, Arjuna cede all'angoscia e, piangendo, si rifiuta di combattere.

Nella celeberrima parte del Mahābhārata che ha come titolo Bhagavadgītā, Krishna infonde forza e coraggio all'eroe rammentandogli il proprio Dharma di guerriero e impartendogli una serie di insegnamenti filosofici e spirituali volti a raggiungere la realizzazione spirituale.

Grazie alla vicinanza divina di Krishna, i Pāṇḍava ottengono la vittoria a Kurukṣetra nonostante l'inferiorità numerica del loro esercito rispetto a quello dei Kaurava.

La fine

La morte del dio Krishna è narrata nel Mahābhārata, precisamente nel suo XVI parvan, il Mausalaparvan ("Libro dello scontro con le mazze"). Dopo l'autodistruzione della sua stirpe, attuatasi per mezzo di una feroce guerra interna, Krishna si ritira nella foresta e mentre è immerso nelle profondità meditative dello yoga, viene raggiunto da una freccia al calcagno, unico suo punto vulnerabile, scagliata da un cacciatore che lo scambia per un cerbiatto.

Con la sua morte il dio abbandona il corpo materiale riacquistando la sua sola forma divina e spirituale giungendo nel Cielo dove viene accolto come Dio, la Persona suprema.

Secondo la tradizione hindū, la morte fisica di Krishna, calcolata dall'astrologo Āryabhaṭa (V secolo d.C.), corrisponde al nostro 18 febbraio 3103/3102 a.C., da qui la medesima tradizione fa partire l'era detta del Kali-yuga.

La "rivelazione" di Krishna nella Bhagavadgītā

Questa opera, fondamentale per l'Induismo, si svolge sul campo di Kurukṣetra quando, eserciti schierati pronti al combattimento, l'eroe dei Pāṇḍava, Arjuna, preso dallo sconforto di dover uccidere maestri, amici e i cugini schierati nel campo avversario, decide di abbandonare il combattimento. Allora il suo auriga e amico Krishna gli impone di rispettare i suoi doveri di kṣatra, quindi di combattere e uccidere, senza farsi coinvolgere da quelle stesse azioni (karma). Per convincere Arjuna della bontà dei propri suggerimenti Krishna espone una vera e propria rivelazione religiosa finendo per manifestarsi come l'Essere supremo. Innanzitutto Krishna precisa che la sua "teologia" e la sua "rivelazione" non sono affatto delle novità (IV,1 e 3) in quanto già da lui trasmesse a Vivasvat e da questi a Manu in tempi immemorabili, ma che tale conoscenza venne poi a mancare e con essa il Dharma e, quando ciò accade e per proteggere gli esseri benevoli dalle distruzioni provocate da quelli malvagi, qui è lo stesso Krishna a parlare, «io vengo all'esistenza» (IV,8; dottrina dell'avatara).

Krishna si manifesta nel mondo affinché gli uomini, e in questo caso Arjuna, lo imitino (III, 23-4). Così Krishna, l'Essere supremo manifestatosi, spiega che ogni aspetto della Creazione proviene da lui (VII, 4-6, ed altri) per mezzo della sua prakṛti, e che, nonostante questo, egli rimane solo uno spettatore di questa creazione:

L'uomo deve quindi imparare a fare lo stesso essendo legato alle proprie azioni, in quanto anche se si astiene dal compierle, come stava per fare Arjuna rifiutandosi di combattere, i guṇa agiranno lo stesso incatenandolo al proprio karman (III, 4-5), egli deve comunque compiere il proprio dovere (svadharma, vedi anche più avanti) persino in modo "mediocre" (III, 35).

Tutto è infatti condizionato dai tre guṇa che procedono da Krishna senza condizionarlo.

Mircea Eliade così riassume l'insegnamento principale di Krishna ad Arjuna e a tutti gli uomini, imitarlo:

Quindi la 'novità' della 'rivelazione' della Bhagavadgītā consiste nel comunicare all'uomo che non solo il sacrificio vedico tiene unito il cosmo, ma anche qualsiasi suo atto purché questo sia privo di attaccamento o di desiderio verso il 'risultato', ovvero gli venga attribuito un significato che prescinda dall'interesse di chi lo agisce; e tale meta è raggiungibile solo con lo yoga.

Ma se:

Tale obiettivo diviene conseguito pienamente solo se lo yogin focalizza la sua attenzione, e quindi dedica i suoi atti, in Dio, in Krishna (VI, 30-1). In questo modo la Bhagavadgītā proclama la superiorità della bhakti su ogni altra 'via' spirituale o mondana; la bhakti è la 'via' suprema.

Da ciò ne consegue che se nel Veda è il brahmodya, la contesa sacrificale, il luogo per conquistare ruolo e beni terreni; nei Brāhmaṇa è lo yajña, il rito sacrificale officiato da una casta sacerdotale che garantisce in una vita futura, anche successiva a questa, i benefici cercati, e nelle Upaniṣad è il vimokṣa, la liberazione dalla mondanità l'obiettivo ultimo, nella Bhagavadgītā l'intera vita ordinaria acquisisce il luogo ultimo di salvezza, se essa è bhakti, devozione offerta per intero a Dio, Krishna.

Aneddoti mitologici inerenti alla figura di Krishna

Il sollevamento della collina del Govardhana

La narrazione di questo evento mitico la si riscontra in due purāṇa: Viṣṇu Purāṇa (X e XI) e Bhāgavata Purāṇa (X, 24 e 25).

Tale collina, o monte, è collocata nell'area del Vṛndāvana, qui i pastori del luogo decidono di non compiere più i tradizionali sacrifici vedici al dio, vedico, Indra, quanto piuttosto riconoscere il culto e la propria devozione a Krishna.

Indra, si infuria, e decide di scatenare una terribile tempesta allo scopo di annientare i pastori e i loro armenti, ma Krishna solleva la collina di Govardhana sotto la quale tutti trovano riparo.

Trascorsa una settimana Indra, colpito dalla facilità con cui Krishna offre rifugio ai suoi devoti, ammette la sconfitta, placa la tempesta e, dopo aver abbracciato Krishna, torna nei suoi Cieli in groppa all'elefante Airāvata.

Da questa narrazione mitologica, Krishna ottiene l'appellativo di Govardhanadhara ("Sorrettore del Govardhana").

In un particolare verso del Bhāgavata Purāṇa (X, 24,25), ed è Krishna che parla, si invita al culto delle vacche, dei brahmani e della collina di Govardhana, nel prosieguo del contesto Krishna, per infondere la fede nei pastori di Gokula, assume la forma di montagna cibandosi delle offerte e dichiarando di essere lui stesso la collina del Govardhana.

Questo brano è all'origine del Govardhana-śīla, ovvero della forma di una semplice pietra, proveniente dalla collina di Govardhana, decorata, con cui, in alcune scuole krishnaite, viene adorato il dio.

Note

Bibliografia

- Bhagavadgītā, cura e traduzione di Anne-Marie Esnoul, con una nota critica di Mario Piantelli, Milano, Adelphi, 1991, ISBN 9788845908514.

- (EN) Ramchandra Narayan Dandekar, Vaiṣṇavism, in Encyclopedia of Religion, vol. 14, New York, Macmillan, 2005.

- Mircea Eliade, La sintesi induista: il Mahābhārata e la Bhagavad Gītā, in Storia delle credenze e delle idee religiose, vol. 2, Milano, Rizzoli, 2006, ISBN 9788817014335.

- Giovanni Filoramo (a cura di), Hinduismo, collana Biblioteca Universale Laterza, n. 542, Bari, Laterza, 2002, ISBN 9788806182526.

- Gavin Flood, L'induismo, collana Piccola Biblioteca, Torino, Einaudi, 2006, ISBN 9788806182526.

- (EN) John Stratton Hawley, Krishna, in Encyclopedia of Religion, vol. 8, New York, Macmillan, 2005.

- Eckard Schleberger, Le divinità indiane, Roma, Edizioni Mediterranee, 1999, ISBN 88-272-1304-X. Ospitato su archive.org.

- Francesco Sferra e A. Rigopoulos (a cura di), Hinduismo antico, collana I Meridiani – Classici dello Spirito, vol. 1. Dalle origini vediche ai Purāṇa, Milano, Mondadori, 2010, ISBN 9788804594178.

Voci correlate

- Induismo

- Bhagavadgītā

- Mahābhārata

- Visnuismo

Altri progetti

- Wikiquote contiene citazioni di o su Krishna

- Wikizionario contiene il lemma di dizionario «Krishna»

- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Krishna

Collegamenti esterni

- (EN) Krishna-Hindu-deity, su Enciclopedia Britannica, Encyclopædia Britannica, Inc.

- (EN) Kṛṣṇa, su comicvine.gamespot.com, GameSpot.